Heft 3/2017 - Netzteil

Gegenzeit

Musik und experimentelle Elektronik auf der Suche nach anderen Formen von Zeitlichkeit

Zeit anzuhalten oder je nachdem, sie noch radikaler aus den Fugen geraten zu lassen oder gar zu verflüchtigen, ist ein lang gehegter Traum diverser Musikavantgarden. Ihren transzendentalen, sprich jeder Erfahrung vorausgehenden Charakter herunterzubrechen auf singuläre, uneinheitliche und solcherart auch befreiende Erlebnisströme gilt zumal im Electronic-Bereich als wichtige Zielsetzung. Dabei geht es weniger darum, sie einem subjektiven Willen oder spontanen Beliebigkeitsakten gefügig zu machen (wie etwa John Cage meinte), sondern ganz im Gegenteil: Zeit lässt sich musikalisch nur dann als etwas Befreiendes erfahren, wenn sich in ihr der Klang der Dinge selbst, ein weitgehend subjektunabhängiger „Objektsound“ zu behaupten beginnt. Klänge also, die nicht so sehr von ihren MacherInnen und deren Ideen, sondern vielmehr von den verwendeten Quellen, Gerätschaften und deren Schaltungen herrühren und aufgrund dieser „asubjektiven“ Dinglichkeit jedes gewohnte Zeitgefühl zu unterwandern beginnen.

Einer, der genau diesen Zusammenhang seit über 50 Jahren konsequent auslotet, ist Alvin Lucier. Als Gast des Berliner MaerzMusik-Festivals im Frühjahr 2017 brachte der inzwischen 86-Jährige mehrere seiner dezidiert zeitbezogenen Klassiker zur Aufführung. „Clocker“ etwa, ursprünglich 1978 ersonnen, aber aufgrund der damals noch mangelhaften Technik erst später der zugrunde liegenden Idee entsprechend aufführbar: Ein Akteur, in der Berliner Pastoralkirche war es Lucier selber, ist mit zwei Elektroden verkabelt und steuert mittels (unwillentlicher) galvanischer Hautreaktionen ein digitales Delay-System, das wiederum eine Uhr schneller oder langsamer ticken lässt – abhängig davon, wie der Körper (mit oder ohne bewusstes Zutun) auf den durch ihn hindurchgehenden Stromfluss reagiert. Der „Musiker“ kann versuchen, den Prozess kognitiv zu steuern, wie weit ihm dies aber gelingt, entzieht sich seiner eigenen, subjektiven Kontrolle. Jedenfalls lässt der mikrofonierte und in den Raum übertragene Klang das ansonsten rigide Metrum der Zeit als dehn- und formbare Größe wirken, sich unvorhersehbar kontrahierend, wieder ausdehnend oder überhaupt in wilde Raserei ausschlagend. Als fände sich der stetig trappelnde Schritt eines Tennessee-Gangpferdes (Luciers eigener Vergleich) unversehens inmitten eines psychedelischen Fluidums wieder, aus dessen Irregularität sich nicht so leicht ausbrechen lässt. Auf diese Weise entspricht „Clocker“ bestens dem MaerzMusik-Motto: „decolonizing time“ oder, wie Donna Haraway im Festivalzusammenhang ausführte, „coming to inhabit enfolded and entangled times that are ontologically complex“.

Derlei komplexe Zeitlichkeit bzw. deren ontologische Vielheit ist auch Gegenstand von The Long Now, heuer zum dritten Mal als knapp 30-stündiger und damit Tag und Nacht einebnender Festivalabschluss programmiert. Der monströse Berliner Kraftwerksbau als Spielstätte wirkt, hat man ihn erst einmal betreten, selbst ein wenig wie aus der Zeit gefallen und könnte damit geeigneter nicht sein für die Dauerkonzertreihe, die in erster Linie auf eine andere, befreitere Form der Zeitwahrnehmung abzielt. Das Line-up von The Long Now spiegelt diese Plastizität von Zeit und der sie modulierenden Musikgenres wider, und so spannte sich heuer der Bogen von einer kristallinen Wiederaufführung von Brian Enos und Robert Fripps Proto-Ambient-Klassikern „No Pussyfooting“ und „Evening Star“ über mehrere Stunden Vogelgezwitscher und andere feinfühlige Naturklänge des Field-Recording-Aficionados Chris Watson bis hin zu den sublimen elektronischen Glitch-Gewittern eines Tim Heckers. Die Dauer der Acts streckten sich von 30 Minuten bis zu fünf Stunden (!), Minimal wechselte mit Noise wechselte mit rein akustischer Performance, derweilen das Publikum dankend die bereitgestellten Feldbetten zu nutzen und teils sonderliche Schlaf-/Wach-Rhythmen zu entwickeln begann.

Dass man nie in nur einer Zeit lebt, wie die kapitalistische, primär auf Wertproduktion hin getaktete Moderne uns das glauben macht, wird so auch am Spektrum dessen, was The Long Now abzubilden oder besser: wahrnehmungstechnisch zu entfachen versucht, ablesbar. Dass sich heute angesichts immer gravierender globaler Disjunktionen die moderne, einheitliche „Weltzeit“ in immer irreduziblere, nicht mehr vermittelbare „Teilzeiten“ aufzuspalten beginnt, stellt eine Art symptomatischen Gegenpol dazu dar. Dem gibt die Pragmatik des „langen Jetzt“ aber auch nicht einfach nach. Vielmehr ist diese „gefaltete und verwobene“ Zeitpragmatik von einem „learning to listen“ geprägt bzw. wird, um noch einmal die von Donna Haraway formulierte Festivalprogrammatik zu zitieren, von einem ganz spezifischen Vervielfachungsimpuls getragen: „learning to inhabit these times of urgent trouble with a memory that this is not and has never been all of time, including all of now“.

Dieser Gedanke kann als ideale (Negativ-)Folie dafür dienen, bestimmten Acts – so wie in The Long Now – eine nach herkömmlichen Maßstäben unökonomische bzw. das subjektive Gehör überbeanspruchende Dauer einzuräumen. So etwa bei der auf mehrere Stunden angelegten Komposition „For Brass and Computer“ von Catherine Christer Hennix, in der die Tonhöhe von vier Blasinstrumenten auf Kommando minimal verändert wird, um dabei vor allem auch mikrotonale Schwankungen ausreichend zur Geltung zu bringen. Gespielt vom Ensemble Zinc & Cooper hätte dieser fortwährend modulierte Ton endlos weitergehen können – wäre man nicht bei aller Immersion und „Zeitverlorenheit“ immer wieder auf den Gedanken zurückgeworfen worden, dass dies bei aller gegenteiligen Anmutung eben genau nicht „all of now“ abdeckt. Eine ähnlich sanfte, entschieden auf ihre eigene Brüchigkeit pochende Insistenz entwickelten die stundenlangen gregorianischen Chorgesänge des belgischen Ensembles Graindelavoix. Szenisch umgesetzt, entfaltete ihr Werk „And Underneath The Everlasting Arms – Polyphony for a Better Sleep”, mehrstimmig mit bis zu sechs Einzelstimmen vorgetragen, exakt jenen Sog in Richtung „enfolded and entangled times“, die nicht einfach auf ein lineares Zeitkonzept rückführbar sind. Eine Art Raum- und Zeittranszendenz dargebracht mit den exklusiven Mitteln der (unterschiedlich körnigen) Stimme. Die objektiv längste Performance lieferte schließlich Leyland Kirby, der mittels Laptop ein „vast sea of recollection“ aus der Tiefe der Nacht bis in die Untiefe des frühen Morgens schwappen ließ. Kirby, der sich unter dem Alias The Caretaker seit geraumer Zeit mit Symptomen von Gedächtnisverlust und Erinnerungsstörungen in der Musik befasst, ließ sein Meer der Rückbesinnung, technoid-metallisch durchsetzt, in die Gegenwart branden – eine lange, ausgedehnte Gegenwart, deren Konturen gerade aufgrund der sie kennzeichnenden Löcher niemals klar sind.

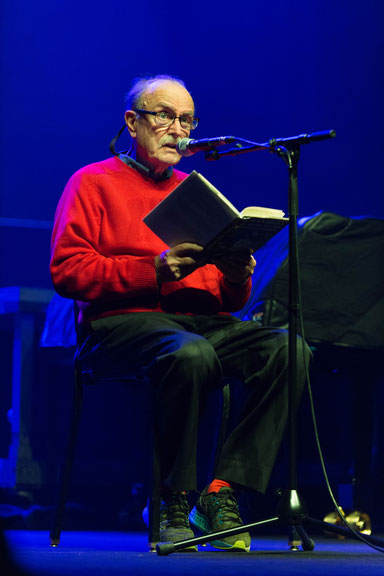

Wie sich Gegenwart bzw. gegenwärtiger Sinn anhand technischer Koppelungen sukzessive auflösen lässt, demonstrierte einmal mehr Alvin Lucier mit seinem Klassiker „I am sitting in a room“. Der kurze, selbstreferenzielle, von Lucier verlesene Text wird, einmal aufgenommen, in den Raum zurückgespielt und dabei erneut aufgenommen. Der Prozess wird, mit je nach Raumakustik wachsender Verfremdung, so lange wiederholt, bis nur noch – ja was eigentlich übrig bleibt? Die Kopie der Kopie der Kopie, die vom Raumklang immer mehr „gestörte“ Rede, oder womöglich jenes Trägersignal, das jedem bedeutsamen und verständlichen Text unabdinglich zugrunde liegt? Oder kündet „I am sitting in a room“, dessen Semantik sich sukzessive in Richtung Pfeifklang transformiert, überhaupt vom unausweichlichen Sterben jedes vernünftigen, zeitbasierten Sinns?

Werke wie diese, so anachronistisch sie heute anmuten mögen, halten für Augenblicke die Zeit an, ja bringen eine andere Art von Zeitlichkeit (ephemer) zum Vorschein. So wie in anderen Phasen von The Long Now blitzte hier kurz eine Gegenzeit auf, die es weiter zu erforschen gilt.

The Long Now, Kraftwerk Berlin, 25./26. März 2017

MaerzMusik – Festival für Zeitfragen;