„Republik, das ist nicht viel. Sozialismus ist das Ziel!“

(Alter Merkspruch der Arbeiterbewegung)

Der Prüfstein

Spätestens mit dem überwältigenden Erfolg der Berliner „Unteilbar“-Demonstration scheint klar, dass der viel gescholtene Liberalismus der Prüfstein ist, der linke von rechter Gesellschaftskritik scheidet. Der Liberalismus scheint eine aktualisierte Theorie – und Praxis – der Emanzipation zu inspirieren: Am 13. Oktober des vergangenen Jahres versammelten sich in Berlin über 240.000 Menschen, sechs Mal so viel wie die von den OrganisatorInnen erwarteten 40.000. Die Rede, die den Aufruf zur Demonstration prägte, von der offenen, bunten Gesellschaft, deren Werte der Meinungsfreiheit und der Vielfalt der Lebensentwürfe universal gelten und nicht völkisch oder patriarchalisch eingeschränkt sind, fand einen dermaßen gigantischen Widerhall, dass man nicht einfach nur von einem Erfolg sprechen kann. Es war eine Manifestation. Wollte man aus dieser einen theoretischen Schluss ziehen, dann diesen: Eine Linke, die die Verteidigung des Liberalismus zu ihrem Anliegen macht, findet darin den Maßstab, der ihre Gesellschaftskritik von der rechten Schmährede abhebt: Dieser gilt der Liberalismus einzig als Globalismus, als kommerzielles Projekt einer kosmopolitischen, heimatverachtenden, hypermoralischen Elite.

Ist es wirklich so? Tatsächlich fällt es schwer – seit jeher! – zu definieren, was genau Liberalismus zu sein hat: zivilgesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Liberalität? In allen gesellschaftlichen Sphären meint er das Gleiche – Gleichberechtigung der AkteurInnen, das freie Spiel der Kräfte, der freie Markt der Meinungen, Toleranz und Rechtsverbindlichkeit –, zeitigt aber ganz unterschiedliche Konsequenzen. Sorgt er in der politischen Sphäre für Gleichheit, so in der Zivilgesellschaft für ein Nebeneinander von sogenannten „Parallelgesellschaften“, Milieus, die sich sehr wenig zu sagen haben, und in der ökonomischen für die Festigung von Eigentumsverhältnissen, die die Ausbeutung auf kapitalistischer Grundlage perpetuieren, also Ungleichheit produzieren. Der Begriff des Liberalismus ist so schillernd, dass Linke ihn für eine zeitgemäße gesellschaftliche Strategie eigentlich aufgeben müssten – er zeitigt wirtschaftlich und politisch offensichtlich unvereinbare Konsequenzen. Aber, so könnte man frohgemut ausrufen, dann lasst uns doch einen Liberalismusbegriff schmieden, der eindeutig ist! Man entscheidet sich halt für eine Variante, in diesen Tagen wäre es die politische.

Mit dieser Entscheidung hätte man zwar die Vieldeutigkeit des Begriffs eliminiert, könnte ihn aber immer noch nicht fixieren. Ein Widerspruch, eine Paradoxie, die sich erst dann auflöst, wenn man die Voraussetzungen des Liberalismus entfaltet. Er erweist sich als abhängig von Prämissen, die ihn überhaupt erst hervorbringen und die seine Anliegen selbst durchkreuzen – ihn also konterrevolutionär werden lassen oder zu einem Deckbegriff konservativer Gesellschaftsplanung. Er taugt nicht für eine Theorie der Befreiung, seine Dialektik ist eine negative.

Das soll an zwei Beispielen gezeigt werden, einem aktuellen und einem historischen; einem verdrucksten und einem heroischen. Der Liberalismus dient im aktuellen Beispiel als Verteidigung des Staats, im historischen als Verteidigung der Revolution. Die eine Haltung kann nicht enttäuscht werden, weil sie sich immer schon auf der Seite der Staatsmacht befindet, sich immer schon konform zur Aufrechterhaltung der herrschenden Verhältnisse verhält; die andere ist bitterlich enttäuscht worden.

Eine Verteidigung des Staats

In einem etwas unzusammenhängenden Text – das könnte Methode haben, aber dazu später – über den angemessenen Umgang mit den Rechtsradikalen um Götz Kubitschek und Caroline Sommerfeld kommt der Historiker Per Leo (einer der Autoren von Mit Rechten reden) unvermittelt auf seinen Begriff vom Staat zu sprechen. Vordergründig ist dieser Text – er erschien am 7. Februar 2019 als Feuilletonaufmacher der ZEIT und ist viel in den sozialen Netzwerken herumgereicht worden – ein Plädoyer für einen liberalen, entspannten, eben: klassisch toleranten Umgang mit diesen Neofaschisten (die Leo getreu dieser Maxime nie so nennen würde), denn der gegenteilige Umgang würde nur die Opferrhetorik der Rechten, die ihre diskursive Ausgrenzung als Auftakt zum Bürgerkrieg interpretieren, füttern. In Wirklichkeit müsste man nämlich keine Angst vor ihnen haben, denn was von ihnen komme, sei intellektuell nebulös und politisch dünn: „Um erfolgreich zu sein, brauchen sie uns.“ Uns – die aufgeregten, ja aggressiven, ewig auf Ausgrenzung bedachten AntifaschistInnen. Dieses Sprachspiel funktioniert natürlich nur dann, wenn sich alle daran halten, wenn also die Rechten, nachdem sie von den Liberalen und Linken so richtig ignoriert worden sind, sich schließlich eingestehen: Na dann können wir den Laden jetzt mal dicht machen! Das verweist auf die liberale Illusion, es gäbe so etwas wie eine heilige, reine Sphäre der Öffentlichkeit – und wer dort in einer Auseinandersetzung unterläge, der hätte auch ganz real gesellschaftlich verloren. Dazu nur dieser Hinweis: Ein Großteil rechter und neofaschistischer Politik spielt sich ganz bewusst im Arkanen ab, zielt auf die Gründung und den Ausbau von elitären Netzwerken – und Netzwerken in den Eliten –, um darüber gesellschaftliche Prozesse zu manipulieren, die Nachricht von den aufgeflogenen rechtsradikalen Seilschaften in den Eliteeinheiten der deutschen Bundeswehr ist bloß ein Indiz von vielen. Das Spiel mit der Öffentlichkeit ist nur eines der Standbeine von Leuten wie Kubitschek, und zu diesem Spiel gehört auch, dass es jemand wie Per Leo ernster nimmt als Kubitschek selbst.

Die Pointe liegt aber nicht in der liberalen Illusion Per Leos, sondern dass er sie selbst gar nicht glaubt. Zu dem disparaten Charakter seines Essays gehört ein staatsphilosophischer Exkurs, der unvermittelt aufploppt: Der Staat, führt er aus, „ist – wie es das lateinische Quellwort status beschreibt – vor allem und zuerst ein Zustand, der allein darin sein Gutes hat, dass er einen schlechten Zustand beendet. […] Im Staatszustand, gleich welcher Art, haben sich Krieger in Bürger, Feinde in Konkurrenten und Fanatiker in Dulder verwandelt. Wenn er auch himmelweit vom Paradies entfernt sein mag, so vollbringt der Staat immerhin dieses Wunder.“ Ein, gemessen an der liberalen Argumentationsrichtung Per Leos, überraschend konservatives Staatsbild, das historisch-empirisch in der Geschichte des absolutistischen wie des modernen Nationalstaats kaum zu verifizieren ist. Der Eindruck des Zusammenhangslosen entsteht wohl auch deshalb, weil Leo hier einem konservativen Staats- und somit Gesellschaftsbild frönt, es aber nicht offen zugeben mag, weil sich sonst seine liberale Argumentationsweise als kraftloses Derivat einer stählernen Staatsauffassung erwiese – auf die er sich wohl in der Tat mit jemandem wie Kubitschek einigen könnte.

Historisch korrekt wäre dies: Das politische Leben der Prämisse des stets drohenden Bürgerkriegs zu unterwerfen, war immer ein Mittel, die Subalternen und Arbeiterklassen davon abzuhalten, sich als Kollektivsubjekt zu konstituieren. Es war Margaret Thatcher, die 1984 die streikenden nordenglischen Minenarbeiter zum „enemy within“ erklärte und gleichzeitig jeden emphatischen Begriff von Gesellschaftlichkeit leugnete (ihr berüchtigtes „there’s no such thing as society“).

Aber so überraschend ist Leos Konservatismus dann doch nicht. Denn die liberale Vorstellung, die Rechten ließen sich diskursiv ausbremsen, findet ihren Halt, ihren materiellen Grund, notwendig in einer Staatsverfassung, die das gesellschaftliche Misstrauen, den latenten Bürgerkrieg, überhaupt erst institutionalisiert, um die BürgerInnen dann (vor sich selbst) zu beschützen, indem sie sie zum Maßhalten verpflichtet. Die fröhliche Vorstellung vom freien Spiel der Kräfte und der Toleranz der einander Gleichen ruht auf dem Misstrauen, dass dieses Spiel zum Krieg aller gegen alle führen könnte. Adam Smith übersetzte dieses Misstrauen in seinen staatspolitischen Vorlesungen mit unbekümmerter Klarheit in Klassenpolitik: Es ist in Wirklichkeit der Krieg der Reichen gegen die Armen, um Letztere davon abzuhalten, sich das, was ihnen vorenthalten wurde, gewaltsam zurückzuholen. Nur ein prinzipiell autoritärer Staat gewährt die Sphäre des freien Diskurses und begrenzt sogleich seinen Aktionsradius: „Nun höre ich aber von allen Seiten rufen: räsoniert nicht! Der Offizier sagt: räsoniert nicht, sondern exerziert! Der Finanzrat: räsoniert nicht, sondern bezahlt! Der Geistliche: räsoniert nicht, sondern glaubt! (Nur ein einziger Herr in der Welt sagt: Räsoniert, soviel ihr wollt, und worüber ihr wollt; aber gehorcht!)“ Das stammt von Kant – dem Versöhner der Prinzipien der Aufklärung mit den Machtansprüchen des preußischen Staats.

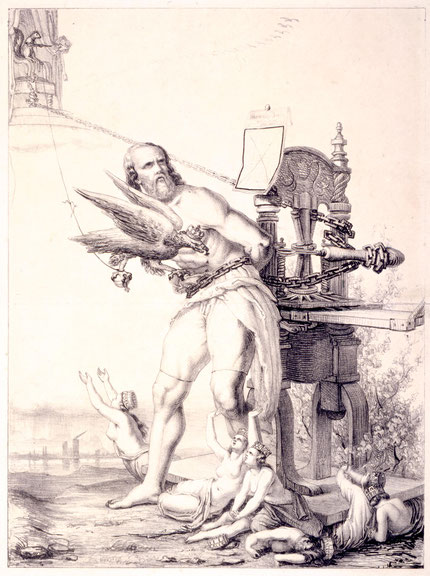

Eine Verteidigung der Revolution

Karl Marx’ erster Revolutionsbegriff war liberal.1 Er formulierte ihn Anfang 1842 während der Debatten um die Lockerung des preußischen Zensurgesetzes. „Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion“, heißt der Artikel, der erst ein Jahr später anonym erscheinen konnte – wegen der Zensur. Im Dezember 1841 hatte die preußische Regierung eine Lockerung der Zensur verkündet, ein Zugeständnis an die aufstrebende Bourgeoisie. Als Redakteur der liberalen, konstitutionellen Rheinischen Zeitung profitierte Marx davon – und litt gleichzeitig darunter. Denn die Lockerungen und Zugeständnisse, das war schnell klar, leiteten keinen politischen Wandel ein, sondern dienten der Sicherung der feudal-absolutistischen Macht des preußischen Königs. Der junge Marx wies mit dem ihm eigenen Spott auf den Widerspruch im Zensurgesetz hin: Wenn die Zensur lockerer gehandhabt werden würde, müssten sich dementsprechend Kriterien angeben lassen, wann sie wie zum Einsatz kommt. Damit wäre die Zensur ein Teil der Öffentlichkeit, müsste sich rational legitimieren und wäre ihren Regeln unterworfen. Sinn und Zweck der Zensur ist aber die Verhinderung von Öffentlichkeit oder drastischer: ihre Zerstörung. Politische Entscheidungsprozesse sollen ihr entzogen werden. Folglich lässt sich auch die Zensur nicht in die Karten gucken, sie ist Instrument einer Herrschaft, die selbst nicht rational legitimiert ist (sondern sich der Gnade Gottes oder der Genealogie des Bluts verdankt), die in der Öffentlichkeit nicht zur Disposition steht. Eine rationale Zensur ist ein schwarzer Schimmel.

Die Abschaffung der Zensur wäre nach Marx gleichbedeutend mit der Aufhebung des Zwangsstaats und umgekehrt: Ein Staat, der die Öffentlichkeit, mithin die Sphäre der politischen Verhandlung der Angelegenheiten des öffentlichen Lebens, von der Zensur her denkt – egal wie nachsichtig er die Zensurgesetze anzuwenden verspricht –, bleibt immer ein Zwangsstaat. Die Aufhebung der Zensur zu fordern – für die freie Öffentlichkeit einzustehen –, ist demnach revolutionär. Die Legitimität der Revolution besteht darin, dass der absolutistische Staat mit seinem Zugeständnis, der liberalen Bourgeoise zumindest etwas gedankliche Bewegungsfreiheit zu verschaffen, nolens volens diese als aufstrebende Macht anerkennt. Auch der preußische Staat kommt nicht umhin, sich ihrer revolutionären Kraft zu beugen.

Marx ist diesem Bild gefolgt, selbst als er sich schon zum Kommunismus bekannte. Er hat damit erst am Ende der verloren gegangenen – genauer: von der Bourgeoisie verloren gegebenen – Revolution von 1848 gebrochen. Es bedurfte noch einer Reihe selbstquälerischer Schriften, die für heutige LeserInnen kaum zu entwirren sind, etwa das monströse Werk Herr Vogt von 1860, bis das neue Bild sich klar und deutlich abzeichnete: Die Bourgeoisie ist kein Bündnispartner des aufstrebenden Proletariats, die politische Form der Bourgeoisie, der Nationalstaat, kann nicht die des Proletariats sein, ihre politischen Mittel – Konstitutionalismus, Wettbewerb der politischen Ideen im Parlament, liberale Öffentlichkeit – sind nicht nur keine proletarischen (und nur beschränkt „proletarisch zu gebrauchen“), sondern verwandeln sich in Unterdrückungsmaßnahmen, sobald das Proletariat auf seine Autonomie – seine Selbstorganisierung – pocht. Zum Abschluss kommt diese Kritik der bürgerlichen Politik 1871 in der Analyse der Pariser Kommune und ihrer blutigen Niederschlagung.

Der Marxismus hat diese Entwicklung Marxens und seine Etappen der Kritik gerne als jeweils notwendig dargestellt: Er hatte 1842 recht, er hatte 1849 recht und er hatte 1871 recht. Dass er an dem revolutionären Charakter des Liberalismus festhielt – wohlgemerkt: einer theoretischen Konstruktion! –, hat ihm im Vormärz und noch in der Revolutionszeit den Blick auf die realen Verhältnisse getrübt. Das Entsetzen darüber, dass 1848, noch bevor die Revolution in deutschen Landen richtig in Schwung kam, die mächtige rheinische Bourgeoisie zwar ihren gesellschaftlichen Aufstieg festigen wollte und dafür vom preußischen König Anerkennung forderte, nicht aber dessen Sturz betrieb, hätte er sich sparen können, hätte er die politische Strategie der BürgerInnen vorbehaltloser zur Kenntnis genommen. David Hansemann, ein Heroe des rheinischen Bürgertums, hatte schon 1830 (diese Denkschrift war allerdings erst seit 1845 bekannt) für ein Bündnis zwischen Bürgertum und Adel geworben und dafür die Aufhebung der Zensur gefordert: um geschlossen einem Aufstand der Armen vorbeugen zu können. Hansemann dachte den Begriff der Öffentlichkeit von Anfang an instrumentell, vielleicht ein bisschen so wie Per Leo. Modern gesprochen: Die Öffentlichkeit war ihm eine Sphäre des allgemeinen Räsonierens, um die sozialen Klassengegensätze politisch abzufedern.

Für ihren Opportunismus hat der preußische Staat die rheinische Bourgeoisie in den Jahren nach der Revolution reich belohnt: Köln stieg in den 1850er-Jahren zur Boomtown auf, Industrie siedelte sich im großen Maßstab an, die Stadt avancierte zum Drehkreuz des europäischen Handels und Verkehrs. Klassenbewusst begriff das Kölner Bürgertum, dass für seinen wirtschaftlichen Erfolg keine politische Emanzipation nötig war. Der wirtschaftliche Liberalismus reicht völlig aus, er kann den politischen kassieren, wenn er sich voll entfaltet hat.

Noch mal: Der Prüfstein

1909 erschien in Dresden die erste umfassende Analyse der russischen Revolution von 1905: Rußland in der Revolution, Autor war ein noch nicht 30-jähriger Revolutionär, der in den Tagen der Revolution ein mitreißender Agitator des Petersburger Arbeiterrats war. Er schrieb unter dem Namen Trotzky, Rußland in der Revolution ist sein erstes Buch und in dieser Fassung – unverstellt von parteitaktischen Überlegungen – auch sein bestes. Er war noch nicht der rücksichtslose militaristische Bolschewik der Jahre 1917 bis 1921, sondern ein mit viel Glück und List der sibirischen Verbannung Entkommener. Ein anderer prekärer Revolutionär besprach das Buch für die sozialistische Theoriezeitschrift /i>Die Neue Zeit: Julian Marchlewski. „Die russische Revolution war die erste, bei der in einem gewaltigen Reiche – nicht nur in einer Stadt, wie bei der Kommune von 1871 in Paris – das Proletariat die führende Rolle übernahm, seine ureigensten Interessen verfocht und nicht im Schlepptau einer besitzenden Klasse blieb. Die künftigen revolutionären Bewegungen Westeuropas, wie überhaupt alle Länder der kapitalistischen Kultur, müssen dieses Merkmal aufweisen“, hielt Marchlewski fest. Diese Maxime ist bis heute unabgegolten. Das historisch Neue im Begriff der Befreiung ist seit dem Zeitalter der umfassenden Räteorganisationen, seit der ersten russischen Revolution von 1905 und den ersten westeuropäischen Massenstreiks dieses: die Autonomie, die Selbsttätigkeit, der Antiautoritarismus. Ihre Spuren gilt es durch das 20. Jahrhundert zu verfolgen, um daraus einen neuen oder zumindest anderen Kanon der Subversion für unserer Zeit zu gewinnen. Eine mühsame Arbeit, aus der sich keine Garantieformel für eine gesellschaftliche Umwälzung oder auch nur einen Aufstand entwickeln ließe. Aber zumindest kommt man ohne Illusionen aus.

1 Der folgenden Gedankengang ist geprägt von Martin Henkel/Rolf Taubert, Die Veröffentlichung der Gesellschaft, in: dies. (Hg.), Die deutsche Presse 1848–1850. Eine Bibliographie. München u.a. 1986.