Am 11. November 2021 gab die DGARTES (Direcção-Geral das Artes) offiziell die portugiesischen Teilnehmer*innen der 59. Biennale von Venedig bekannt. Zum ersten Mal wurden zwei Schwarze Künstlerinnen, nämlich Grada Kilomba und Mónica de Miranda, in Betracht gezogen, aber weder die eine noch die andere schaffte es in die Endauswahl. Zunächst dachte ich, die Jury hätte ihre Bewerbungen übergangen. Jedoch ging es hier um mehr als bloß darum, dass Schwarze Künstler*innen regelmäßig von rein weißen Jurys übergangen werden.

In einem offenen Brief verlautbarte der Kurator Bruno Leitão, der die Künstlerin Grada Kilomba vertritt, dass ihre Kandidatur von einem der Juroren, Nuno Crespo, regelrecht torpediert worden war.1 Er hatte ihr Projekt mit einer ostentativ niedrigen Punktezahl bewertet, um zu verhindern, dass sie, obwohl von allen anderen Jurymitgliedern favorisiert, den Pavillon zugesprochen erhält. Isoliert betrachtet offenbart dies einen Hang zum Machtmissbrauch sowie das Fehlen institutioneller Mechanismen, die unlautere Manöver in einem Verfahren, das fair und unparteiisch sein sollte, erkennen und unterbinden können. Die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der Jury zeigte allerdings, dass Crespo seine Bewertung mit rassistisch codierten Formulierungen begründet hatte. Das deutet darauf hin, dass schlichtweg Vorurteile der Hauptgrund für die Abwertung der Kandidatur Grada Kilombas waren.

Die Jurybegründungen und ihre Rezeption gerieten zu einem Streitfall. In Portugal verteidigten Kommentator*innen und die Kunstszene den Juror, vor allem seine sogenannte Urteilsfreiheit, die sie angegriffen sahen. Statt einer Debatte über strukturellen Rassismus und das Nachleben des Kolonialismus geriet die Diskussion also vorderhand zu einem Kampf zwischen Freiheit – vertreten durch ach so mutige Individuen, die nicht bereit sind, ihre Prinzipien zu kompromittieren – und einem engstirnig despotischen Mob, der versucht, die Kunst in den Dienst seiner ideologischen Agenda zu stellen.

Erschwerend kam hinzu, dass die AICA Portugal einen offenen Brief mit dem Titel „Liberdade criativa e juízo crítico“ (Kreative Freiheit und kritisches Urteil) veröffentlichte, in dem festgehalten wurde, dass der Schutz des kreativen Prozesses gewährt bleiben muss: „Dieser Prozess muss frei sein, d. h. er darf von keinen anderen Agenden abhängig sein als denen, die Künstler*innen für sich selbst festlegen und die ihre persönlichen Visionen der Kunst und der Welt zum Ausdruck bringen. Genauso wichtig ist, dass kritische Urteile frei gefällt werden [...] In einer Zeit, in der Künstler*innen und Institutionen, Kritiker*innen und Vermittler*innen von vielen Seiten unter Druck gesetzt werden, sich gewissen Agenden anzupassen, infolgedessen ihre Wahlmöglichkeiten einzuschränken und Selbstbeschränkung oder gar Selbstzensur zu üben, ist es unabdingbar, dass das kritische Urteil kategorisch auf seiner Freiheit sowie seiner Relativität, Kontingenz und Subjektivität beharrt. Denn das kritische Urteil kann nur auf die Gefahr hin, dem gefährlichsten Autoritarismus Vorschub zu leisten, politische Repräsentativität für sich beanspruchen.“2

In all dem geht die schiere Tatsache, dass eine Schwarze Künstlerin immer noch kein faires Gehör findet, schlicht unter. Doch ist an diesem Aufruf noch vieles andere bemerkenswert – angefangen beim Glauben, dass „Urteil“ und „Freiheit“ eng zusammengehören, anstatt anzuerkennen, dass Urteile meist auf normativen Prinzipien beruhen, die über die vorliegenden Fakten hinausgehen. Zunächst einmal sind Fragen nach künstlerischen Meriten nicht subjektiv. Sie offenbaren vielmehr den rassistischen Aspekt semiotischer und semantischer Strukturen. Ästhetische Präferenzen sind das Ergebnis eines ideologischen Prozesses, der, wie Meg Armstrong schreibt, „das Kontingente und Lokale, bisweilen sogar das Idiosynkratische in Sachen Geschmack als natürlich und damit unanfechtbar erscheinen lässt“3. Alle unsere ästhetischen Entscheidungen sind in ein kulturelles Skript eingebettet, das vorgibt, wie Bewertungs- oder Abwertungssysteme verinnerlicht werden. Rassismus kann subtil sein. Er kann sich auch in der Hierarchisierung bestimmter Konventionen ausdrücken, etwa in der Tendenz, eine spezifische Art des künstlerischen Ausdrucks als anspruchsvoll und komplex wahrzunehmen, während andere Ausdrucksformen als einfach, naiv oder konzeptuell seicht abgewertet werden.

Zweitens wurde der Mythos, es gäbe eine Krise der freien Meinungsäußerung (inklusive der Übernahme und des Hypes von Phrasen wie „Cancel Culture“, „soziale Gerechtigkeitskrieger*innen“, „die politisch Korrekten drehen durch“ oder „wokes Mobbing“), deshalb ins ideologische Arsenal aufgenommen, um gerade diejenigen, die versuchen, die Diskussion zu öffnen, als „Debattenverhinderer*innen“ zu verteufeln.

Ein vom Harper’s Magazine am 7. Juli 2020 veröffentlichter „Brief über Gerechtigkeit und offene Debatte“ veranschaulicht dies perfekt. Er wurde vor dem Hintergrund der Black-Lives-Matter-Proteste, der gigantischen Auswirkungen der Pandemie auf Randgruppen und des dadurch offen zutage tretenden Rassismus verfasst. Das Ansinnen seiner Autor*innen war, „sich für den Wert der direkten und sogar bissigen Gegenrede allseits einzusetzen“4. Jedoch erstreckte sich dieser Wert nicht auf propalästinensische Aktivist*innen oder Unterstützer*innen der BDS-Bewegung,5 wie man aus der großen Zahl der Unterzeichnenden schließen kann, die sich aktiv für den Bann muslimischer Gelehrter aus der amerikanischen Unilandschaft einsetzen. Dies ist kein unwichtiges Detail oder ein Angriff ad hominem, sondern verweist auf die strukturelle Frage, was denn die sogenannte freie Rede ist und welchen Zwecken sie dient. Man will, so der überwiegende Eindruck, nicht die Debatte öffnen, sondern die weiße Hegemonie erhalten.

Ich lebe in Berlin, wo sich zahlreiche Publikationen der Verteidigung liberaler Werte wie der „Redefreiheit“ und ihrer Korollare – der „akademischen Freiheit“ und der „künstlerischen Freiheit“ – verschrieben haben. So widmete das Spike Art Magazine seine Sommerausgabe 2019 anlässlich eines runden Tischs zu „Cancel Culture“ mit Krist Gruijthuijsen, Mathieu Malouf und Nina Power, die am 20. Mai 2019 in den Räumen der Zeitschrift in Berlin stattfand, dem Thema „Immorality“. In der Diskussion ging es darum, kollektiv jene zu delegitimieren, die sich organisieren, um gegen politische Positionen zu protestieren – von den Studierenden und Aktivist*innen, die die LD50 Gallery in London besetzten,6 bis hin zu Demonstrant*innen wie Warren Niesłuchowski, der bei einem der letzten öffentlichen Auftritte vor seinem frühen Tod vor den Räumen von Spike Flugblätter gegen Antisemitismus und Transphobie verteilte. Sie wurden einfach mit Mobbing, das ja in den sozialen Medien tatsächlich vorkommt, in einen Topf geworfen.

Im Anschluss an diese Diskussion veröffentlichte Arts of the Working Class mehrere Leitartikel und Beiträge, worunter sich auch diese pathologisierende Kritik befand: „Die Qualität eines Kunstwerks wird heute einzig auf Grundlage seiner Kompatibilität mit aktuellen Diskursen bestimmt. Wenn sich junge Künstler*innen nicht mit dem engen Spektrum der als relevant geltenden Themen auseinandersetzen, werden sie noch vor Beginn ihrer Karriere abserviert. Dafür kann man niemanden persönlich verantwortlich machen. Es ist das Ergebnis eines langen Kolonisierungsprozesses sämtlicher Bereiche des intellektuellen Lebens durch Ideologie.“7

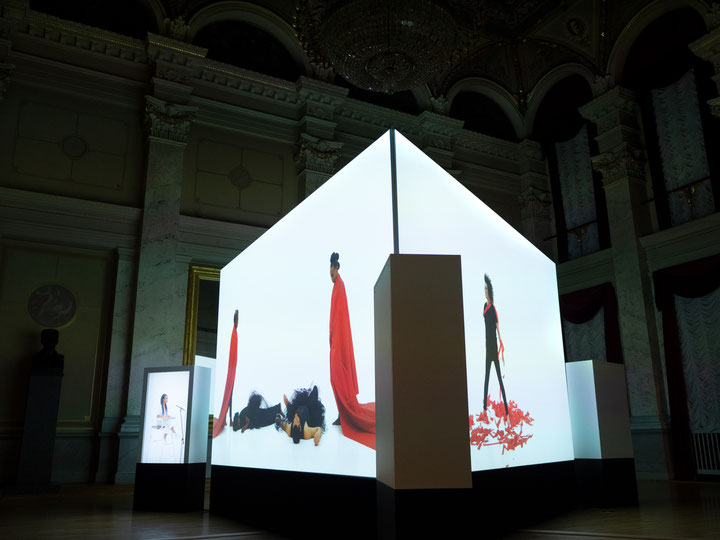

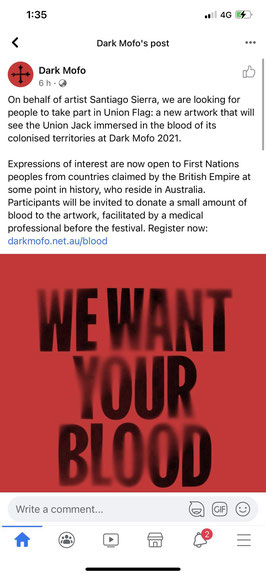

Nachdem der Beitrag von Santiago Sierra zum Winterkunstfestival Dark Mofo in Hobart (Tasmanien) nach einem Aufschrei der Öffentlichkeit abgesagt worden war, weil er Ureinwohner*innen aufgefordert hatte, Blut zu spenden, um eine in ihr Blut getränkte australische Fahne ausstellen zu können, verglich der Künstler die Medienberichterstattung mit einem Lynchmord: „Der kürzlich in australischen Medien veröffentlichte Bericht über das Projekt Union Flag, das wir im Rahmen des Dark Mofo Festivals […] realisieren wollten, hat eine Flut von Reaktionen ausgelöst, die zu einem öffentlichen Lynchmord an dem Werk und anschließend zu seiner Absage geführt hat.“8

Unbeleckt von jeglichem Fingerspitzengefühl behauptete der Künstler lapidar, dass „jedes Blut gleich rot ist und die gleiche Konsistenz hat, unabhängig von Herkunft oder Kultur der jeweiligen Person“. Doch entgegen der landläufigen Meinung bringt, wie Morgan Quaintance argumentiert, die „Repräsentation einer Ästhetik der Unterdrückung im Dienst von Wirkung und Affekt, wie indirekt oder kryptisch sie auch sein mag,“9 keineswegs „das Gespräch“ voran. Sie erweitert es auch nicht, sondern fördert und stützt vielmehr den Eindruck, dass Unterdrückung unvermeidlich ist.

Ich habe diese beiden Passagen zitiert, weil die Wahl der Worte „Lynchmord“ und „Kolonisierung“ ihre rassistische Dimension verrät. Diese bleibt indessen hinter dem Aufruf zu sogenannten universellen Werten wie der Redefreiheit sowie durch die rhetorische Umkehrung und die Zweideutigkeit eines Worts wie „Kolonisierung“ verborgen. Vorurteile und Rassismus drücken sich zumeist in einer Rede von Prinzipien aus – zugegeben einer Rede, die den meisten vertraut und überzeugend scheint. Folglich lassen sich Prinzipien, wie Donald Kinder und Tali Mendelberg hervorheben,10 am besten dadurch verstehen, wie und zu welchen Zwecken sie verwendet werden. Argumente für die „Redefreiheit“ etwa neigen dazu, das gesamte normative Gewicht dem Wert und der Freiheit des Individuums beizumessen, während ihre oder seine sozialen Pflichten im Wesentlichen unbeachtet bleiben.11 Infolgedessen „werden Vorurteile heute hauptsächlich in der Sprache des Individualismus ausgedrückt“, sodass es „praktisch unmöglich ist, sich auf den Individualismus zu berufen“ – und damit auf individuelle Freiheiten –, „ohne dass dabei implizit auch auf Rasse Bezug genommen wird“12.

Aus genau diesem Grund wurde die umstrittene Veröffentlichung der zwölf vulgär verunglimpfenden Karikaturen des Propheten Mohammed in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten 2005 als legitime freie Meinungsäußerung und nicht als Ausdruck von Feindseligkeit gegenüber muslimischen Minderheiten in Europa verstanden. Dies ist zugleich der Grund, warum die öffentliche Debatte über die Mohammed-Karikaturen mit einer Welle von Ressentiment gegen Migrant*innen einherging. Schließlich ist es der Individualismus, der bestimmt, wie Herkunft gesehen und wie sie nicht gesehen wird. Er ermöglicht anzuerkennen, dass Ungleichheit existiert, ohne dabei akzeptieren zu müssen, dass sie die Folge historischer Ungerechtigkeit ist. Stattdessen kann man sich auf Fragen des „Temperaments“ und der „Kultur“ zurückziehen, um sein mangelndes Engagement für „humanistische und demokratische Werte“ zu motivieren. Der entscheidende rhetorische Kniff, auf dem die Polemik der „Cancel Culture“ basiert, besteht darin, ein Übermaß – an Einsicht, Erfahrung und Fachwissen – als einen Mangel an Tapferkeit, Humor und Autonomie darzustellen. Damit schlägt man in die Kerbe altbekannter rassistischer Tropen, schließlich wird damit suggeriert, dass jene, die den weißen Konsens infrage stellen, nicht aus einer Position des Wissens sprechen, sondern bloß ihrer Wut Luft machen möchten. Die Karikaturen wirken dann wie ein Rorschachtest: Wer sich gedemütigt oder beleidigt fühlt, dem fehlt schlicht das Temperament, das ein Leben in einer westlich liberalen Gesellschaft möglich macht. Daher auch das Beharren auf Rede- und Meinungsfreiheit als Grenzzaun der Demokratie, als rote Linie, die die vernünftigen Zivilisierten von den unvernünftigen Unzivilisierten scheidet.

Doch Plädoyers für Freiheit in einem so engen Sinn können dem Wunsch nach Freiheit in einem weiteren Sinn widersprechen (und tun dies oft auch). Damit tragen sie aber zur politischen Unfreiheit bei. Anders gesagt ist der Widerspruch zwischen der sogenannten Redefreiheit und der Identitätspolitik kein Widerspruch zwischen Freiheit und Unfreiheit, sondern ein Widerspruch zwischen zwei verschiedenen Freiheitsbegriffen, nämlich der Freiheit zu verletzen und der Freiheit von Verletzung.

Damit will ich auf den Fall des portugiesischen Pavillons zurückzukommen. In einem gemeinsam mit dem Denker und Antirassismus-Aktivisten Mamadou Ba verfassten Artikel argumentierte ich, dass der Freiheitsbegriff, für den die AICA und der Großteil der portugiesischen Presse so schwärmen, nicht nur begrenzt ist, sondern auch selbst einschränkend ist.13 Es handelt sich um die Freiheit einiger weniger auf Kosten des Wohls, der Integrität, ja sogar des Lebens anderer. Es ist die Freiheit zum Machtmissbrauch, die Freiheit, böswillig zu handeln und dabei straffrei zu bleiben, die Freiheit von Kontrolle und Kritik. Es ist die Freiheit des Jurors Nuno Crespo, sein „kritisches Urteil“ auf Kosten des Rechts von Grada Kilomba auf eine faire und unparteiische Bewertung ihrer Biennale-Kandidatur zu fällen. Es ist die Freiheit einer sogenannten starken Meinung,14 die nicht davor zurückschreckt, andere Meinungen als „schädlich“ und „wild“ zu bezeichnen, ohne auch nur flüchtig über ihre eigene immense Widersprüchlichkeit nachzudenken.

Ein ähnlicher Widerspruch liegt der Verurteilung der Identitätspolitik als Antithese zu „echter“ Politik zugrunde. Das Politische ist dieser Auffassung gemäß auf die Notwendigkeit ausgerichtet, Identitätsmerkmale – sei es Herkunft oder Geschlecht – zu überwinden, weil diese angeblich die Klassensolidarität und die Möglichkeiten sich zusammenzuschließen behindern. Appelle, im Namen der „Solidarität“ oder des „Universalismus“ die Identitätspolitik zu überwinden, verdrängen jedoch andere Appelle. Damit bleiben die rassistischen Klischees, die unseren Gesellschaften zugrunde liegen, unreflektiert und verfestigen das Erbe des Kolonialismus. Insbesondere die zeitgenössische Kunst war nie in der Lage, sich die Widersprüche zwischen dem, was sie zu tun vorgibt, und dem, was sie ungewollt tut, klarzumachen, weil ihre Mittel und Denkweisen für diese Aufgabe schlichtweg ungeeignet sind.

Während des Kalten Kriegs wurde im globalen Süden oft gewitzelt, dass jede kulturelle Initiative, die unter dem Banner der „Freiheit“ marschiert, von der CIA unterstützt wird. Ich wage zu behaupten, dass gegenwärtig jede Initiative, die unter dem Banner der „Freiheit“ marschiert, die Folge eines verletzten Narzissmus ist. Hinter ihm verbirgt sich der Versuch, die „weiße“ Zukunft zu sichern, der weißen Identität ein neues Zentrum zu geben oder weiß zu sein wieder in den Mittelpunkt der symbolischen Matrix zu rücken.

Übersetzt von Thomas Raab

[1] Vgl. https://griotmag.com/en/open-letter-grada-kilomba-and-the-venice-biennale-2022/.

[2] https://www.aica.pt/pt/noticias/2021/12/30/comunicado-da-direcao-da-aica-liberdade-criativa-e-juizo-critico/ (auf Portugiesisch)

[3] Meg Armstrong, The Effects of Blackness: Gender, Race, and The Sublime in Aesthetic Theories of Burke and Kant, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 54/3 (1996), S. 213–236.

[4] https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/

[5] „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“, abgekürzt BDS, ist eine transnationale politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will.

[6] https://thebaffler.com/latest/ld50-nolan; der Fall LD50 ist ein Ausreißer in meiner Liste, handelte es sich dabei doch um eine Unterwanderung der Kunstszene mit dem Ziel, in ihrem Schutz ein rechtsextremes Umfeld zu schaffen. Bei allen anderen Beispielen liegt so ein Ziel nicht vor, wenngleich sie derselben Logik folgen: Alle Ideen, eben auch die der weißen Vorherrschaft, sollten eine Plattform haben. Alles andere käme einer Zensur gleich.

[7] http://artsoftheworkingclass.org/text/laments-from-a-salted-corpse (Hervorhebung von mir)

[8] https://www.smh.com.au/culture/art-and-design/left-without-a-voice-artist-behind-blood-soaked-flag-attacks-decision-to-cancel-it-20210325-p57dv4.html (Hervorhebung von mir)

[9] Morgan Quaintance, Cryptic Obliquity, in: Art Monthly 426, Mai 2019.

[10] Donald Kinder/Tali Mendelberg, Individualism Reconsidered: Principles and Prejudice in Contemporary American Opinion, in: David O. Sears/James Sidanius/Lawrence Bobo (Hg.), Racialized Politics: The Debate about Racism in America. University of Chicago Press 2000, S. 73ff.

[11] Der von C. B. Macpherson geprägte Begriff des Besitzindividualismus beschreibt diese Position am besten. Er postuliert, dass das Individuum der oder die alleinige Besitzer*in seiner oder ihrer Fähigkeiten ist und diese nicht der Gesellschaft verdankt. Das Wesen des Menschen sei es, um mit Macpherson zu sprechen, frei von der Abhängigkeit vom Willen anderer zu sein. Freiheit bedeute demgemäß, als Besitzer*in eines Ichs autonom zu sein. Dieses Besitzverhältnis impliziert jedoch eine sehr spezifische Vorstellung des Individuums und seiner Funktion in der Gesellschaft, die aus nichts als dem Austausch zwischen Besitzenden besteht.

[12] Kinder/Mendelberg, Individualism Reconsidered.

[13] https://www.publico.pt/2022/01/07/culturaipsilon/opiniao/linha-maginot-branquitude-1990815?fbclid=IwAR1HtJh_s8Nws1PfM7lNiBIpmnMFE40cpO-Gm2j_xq2nHYclqYHQ0ceRC0c

[14] https://www.publico.pt/2022/01/09/culturaipsilon/editorial/pecados-comentariado-branco-1991293