Heft 4/2011 - Ware Freundschaft

Fremde, ferngesteuerte Spielumgebung

Freundschaft und der Prozess der »Gamifizierung«

»Endlich«, meinte eine Freundin erleichtert, als wir uns im letzten Juli Google+ anschauten, »es war so nervig, 1.000 Facebook-FreundInnen zu haben, und zwar alle in einem Topf, ohne Unterscheidung. Jetzt kann man sie in Gruppen aufteilen, und die Informationen werden entsprechend gefiltert. Sehr praktisch.« Mag sein, dachte ich, aber wird die wachsende Zahl von Facebook-FreundInnen durch die »praktischen« Circles von Google wirklich eingeschränkt? Wird sich unsere Einstellung zu Online-Freundschaften ändern? Oder sind die Circles lediglich ein weiteres Rating für unsere Netzwerkkontakte? Wie dem auch sei, die Idee einer Hierarchie für Freundschaften ist nicht neu. Facebook hatte schon 2007 eine Liste der »Top-8-Freunde« eingeführt, MySpace sogar noch früher. Und doch war der Aufruf zur Differenzierung der Kontakte bei Google+ eindeutiger, möglicherweise deshalb, weil er als Reaktion auf das Durcheinander mit den Tausenden von FreundInnen bei Facebook erfolgte. Google+ konfrontierte uns mal wieder mit einem alten Problem: Wer sind unsere wahren FreundInnen, und wie viele haben wir? Es war wohl ein bisschen seltsam und unangenehm, unsere Kontakte in Gruppen aufzuteilen. Aber wir ließen uns darauf ein, wie immer. Schließlich schrieb schon Paolo Virno: »Es stimmt, die heutige Multitude hat etwas Infantiles, dieses Etwas ist aber außerordentlich ernst.« (Virno 2005) Wir wiederholen Mentalitäten und Aktionen wie Kinder, um »Gemeinplätze« zu finden, an denen wir uns heimisch fühlen können. Plattformen wie Google scheinen zu wissen, auf welche Weise sie dies berücksichtigen müssen, wenn sie mal wieder einen neuen Interaktions- und Partizipationskontext entwickeln. Und darüber hinaus machen sie es uns sehr leicht: Wir müssen uns einfach nur einklinken, etwas beitragen und Kontakt zu unseren FreundInnen herstellen. Dabei werden wir gleichzeitig wie Kinder und AnfängerInnen behandelt, aber das stört uns nicht. Doch woher stammt unser Interesse? Mit welchen Mechanismen arbeiten diese Plattformen, um sich unserer Beteiligung und unseres Engagements zu versichern, zu welchem Zweck und mit welchen Ergebnissen? In diesem Artikel soll die Entstehung, Förderung und Aufrechterhaltung der sozialen Beziehungen und Freundschaften von heute unter dem Einfluss einer neuen Theorie, der sogenannten »Gamification«, einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.

Die Entwicklung neuer Spielräume

In der Welt der Social Media herrscht strenger Wettbewerb. Die Angabe der Zahlen zu FreundInnen oder »Followers«, »Gefällt mir«-Bewertungen und Kommentaren gehört in einem sozialen Netzwerk zu den gängigsten Profilmerkmalen. Zahlen sind wichtig. Nicht nur, weil sie den NutzerInnen eine gewisse Selbstbestätigung verschaffen, sondern auch, weil sie festlegen, was es zu sehen und zu beachten gibt. Zahlen offenbaren, wie sozial wir sind, wie beliebt unsere Sprüche sind, wie interessant unser Alltag zu sein scheint. Egal, ob es uns bewusst ist oder nicht, im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie wird unser Erfolg anhand der Anzahl von FreundInnen, Uploads, »Likes« (Gefällt mir) und Posts ermittelt. Unsere Aktivitäten und Gedanken werden auf Newsfeed-Pinnwänden veröffentlicht, als handle es sich um die Aktionen von SpielerInnen in einem Spiel. Wir verfolgen diese Pinnwand bei jeder Anmeldung; sie löst etwas aus. Wir fühlen uns belohnt, wenn wir darauf eine Diskussion mit vielen Kommentaren sehen als Reaktion auf einen Beitrag von uns oder auf ein Foto aus unserem Sommerurlaub, das Dutzenden von Personen gefallen hat. Zahlen, Newsboards und Statusmeldungen des neuen Terrains für unsere alltäglichen Online-Interaktionen, das immer mehr einer Spielumgebung ähnelt. Wir müssen Regeln befolgen und sollen Einschränkungen akzeptieren, was unsere Identität sowie Datenschutz und Eigentümerschaft anbelangt. Und das tun wir. Schließlich erhalten wir die Möglichkeit, zu einer Gemeinschaft zu gehören und gleichzeitig das Gefühl zu haben, dass wir etwas Besonderes sind. Die Mikrorealität der sozialen Netzwerke bietet ein Spielgelände, auf dem wir nicht wirklich verlieren können. Wir müssen nur damit leben, dass wir immer auf fremdem Terrain spielen.

Die Sache mit der »Gamification«

Die sozialen Medien werden einfach »game-ifiziert«, würde Gabe Zicherman zu dem genannten Phänomen sagen (vgl. Zichermann 2010). Dieser Prozess, der die Integration von Spielelementen in nicht-spielerische Aktivitäten und Kontexte zur Beeinflussung menschlichen Verhaltens bezeichnet, wird heutzutage zunehmend diskutiert. Gesundheit, Bildung, Werbung und das Web sind einige der Bereiche, in denen Gamifizierung auf fruchtbaren Boden stößt. Bei der Gamifizierung geht es also nicht um Spiele, sondern um die Verwandlung alltäglicher Bereiche in Spielumgebungen sowie um die Ermutigung der daran Teilnehmenden, seien es PatientInnen, Studierende, ArbeiterInnen, KundInnen, NutzerInnen oder andere, innerhalb der jeweiligen Umgebung spielerisch aktiv zu werden. Menschen sind sehr motiviert und engagiert bei Aktivitäten, deren Verlauf angenehm und interessant ist. Deshalb, so die BefürworterInnen des neuen Trends, sollten die Spielmechanismen und -dynamiken übernommen werden. Und das heißt im Wesentlichen Punkte, Level, Ranglisten einerseits und Auszeichnungen, Bestätigungen und Erfolge andererseits.

Laut Jane McGonigal, eine der lautstärksten BefürworterInnen der Gamifizierung, ließe sich durch solche Prozesse sogar die Gesellschaft besser strukturieren. Unter besonderer Berücksichtigung der emotionalen Aktivierung, wie sie nur Spiele hervorrufen können, prognostiziert sie eine Zukunft, in der Spiele unseren »Hunger« danach befriedigen, »herausgefordert und belohnt zu werden, kreativ und erfolgreich zu sein, sozial und Teil eines Ganzen zu sein, das größer ist als wir selbst […] Spiele stärken soziale Bande und führen zu aktiveren sozialen Netzwerken. Je mehr Zeit wir mit der Interaktion in unseren sozialen Netzwerken verbringen, desto wahrscheinlicher erzeugen wir eine Menge an positiven Emotionen« (vgl. McGonigal 2011). Gewiss zeugen McGonigals Gedankengänge von Positivismus, und wenn wir ihnen Glauben schenken, können wir auf bessere, zuverlässigere und längere Beziehungen und Freundschaften hoffen. Unter anderem spricht sie in ihrem Buch darüber, wie uns Spielumgebungen helfen können, Bewunderung und Sympathie zum Ausdruck zu bringen, wie wir lernen, Verlegenheit zu überwinden und auch auf die Erfolge der anderen stolz zu sein. Doch falls dem so ist, falls spielerische Aktivitäten positive Emotionen wirklich begünstigen und starke Beziehungen in Netzwerken schaffen, sollten wir dann nicht bereits erste ermutigende Anzeichen dafür erkennen können? Also, was ist mit unseren 1.000 und mehr FreundInnen? Haben die Kennzahlen, der Wettbewerb, die Regeln und die für unsere Beziehungen geltenden Beschränkungen Raum für die positiven Emotionen gelassen, auf die McGonigal sich beruft? Oder um es mit einfachen Worten zu sagen: Was ist da falsch gelaufen mit unseren Online-FreundInnen?

FreundInnen »verarbeiten«

Dem Optimismus McGonigals stehen die Skepsis von Sherry Turkle und der sondierende Blick von Danah Boyd gegenüber. Sherry Turkle, wahrlich keine Technikfeindin, versucht zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass wir »zusammen allein« sind. Auf der Grundlage von ihr durchgeführter Interviews beschreibt sie, wie die Technologievermittlung sich auf uns auswirkt und wie wir an einen Punkt kommen konnten, an dem wir uns gegenseitig »verarbeiten«, »anhalten« oder »weiterklicken«, und zwar genau so, wie wir es mit Informationen machen, auf die wir online zugreifen (vgl. Turkle 2011). Die Aktionen finden schnell, asynchron oder in Echtzeit statt. Wir sind daran gewöhnt, kontaktiert, zu Freund oder Freundin gemacht, gemocht und »getagged« zu werden, aber wir wissen, dass sich all das auch wieder rückgängig machen lässt. Wenn Menschen »verarbeitet« werden, geschieht dies auch mit Beziehungen. Und manchmal wird das Fehlen, das Rückgängigmachen nicht einmal bemerkt, einfach deshalb, weil das Spiel zu viele MitspielerInnen hat. Zugleich ist es wichtig, viele FreundInnen zu haben, nicht nur für unseren Online-Sozialstatus, sondern in erster Linie als Rechtfertigung dafür, dass wir überhaupt eine Online-Präsenz haben. In ihren Recherchen über Freundschaft in sozialen Netzwerken führt Danah Boyd an, dass das Versenden und Akzeptieren von Freundschaftsanfragen zwar ein sozialer Akt sei, das eigentliche Sammeln von FreundInnen und die Anzeige einer Liste der TopfreundInnen jedoch auch die Möglichkeit zur Selbstdarstellung biete. So werden unsere FreundInnen zu unserem Publikum, zu den Leuten, an die wir uns wenden, um darauf zu warten, dass ihre Aktionen die unseren ergänzen. Wir werden nur aktiv, um ihre nächste Aktion abzuwarten. FreundInnen sind unser Kontext; wir brauchen sie für unsere Selbstdarstellung, während wir auf äußerst egozentrische Weise Communitys bilden (vgl. Boyd 2006).

Aus FreundInnen Kapital schlagen

FreundInnen haben in der Netzwerkrealität ihren Wert. Ihre Gamifizierung führt unweigerlich zu verschiedenen Stufen der Kommodifizierung und Aneignung. Um uns dies zu vergegenwärtigen, müssen wir uns nur die verschiedenen »Kategorien« von Online-Freundschaften vor Augen führen, die meist wie folgt lauten: unsere echten FreundInnen, unsere FreundInnen von FreundInnen sowie ein weiter gefasstes Netzwerk aus Leuten, zu denen wir Kontakt hergestellt haben, weil wir sie bewundern oder respektieren. Diese dritte Kategorie der »imageträchtigen« FreundInnen wird dann interessant, wenn es darum geht, Freundschaft zu Geld zu machen. Hier handelt es sich um die Personen, zu denen NutzerInnen nicht nur Kontakt herstellen, um ihren eigenen sozialen Status aufzuwerten – ein klassisches Gesellschaftsklischee –, sondern auch, um ihre beruflichen Chancen zu verbessern. Immer häufiger überprüfen Unternehmen die Profile potenzieller MitarbeiterInnen in sozialen Medien, und es ist davon auszugehen, dass Personen, die über große Netzwerke an »imageträchtigen« FreundInnen verfügen, dabei bevorzugt werden (vgl. Andrejevic 2010). Damit werden Qualität und Quantität von FreundInnen zu Kennzahlen der Macht für das neue soziale Kapital, das es zu akkumulieren gilt. Und diese Akkumulation erfolgt natürlich hauptsächlich über die Websites der großen sozialen Netzwerke selbst, die sich sogar einen Kampf um das Besitzrecht an unseren FreundInnen liefern. Letzten Sommer ließ Facebook das Exportieren von FreundInnen zu Google+ nicht zu. Es war uns nicht erlaubt, mit ihnen »umzuziehen«. Unsere FreundInnen sind nicht unsere FreundInnen, so wie unsere Daten nicht unsere Daten sind. Sie sind Teil des Vermögens, das wir als »ProsumentInnen« der neuen vernetzten Kultur unter postfordistischen Bedingungen schaffen. Es sind unser Potenzial und unsere Disposition, mit denen die sozialen Beziehungen und demzufolge das soziale Kapital geschaffen werden. Doch seine Befreiung vom Markt bleibt ein wichtiges Anliegen.

Das Gleiche mögen

Unsere Online-Freundschaften beruhen auf Gleichheit. Die Netzwerke machen uns ständig darauf aufmerksam, wie viele FreundInnen, Fotos oder Videos wir gemeinsam haben, während wir nach Dingen Ausschau halten, die uns gefallen und die wir weitergeben können. So schreibt Richard Rogers in seiner Abhandlung über Postdemografie, dass heutzutage nicht herkömmliche demografische Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Alter, Einkommen und Bildungsniveau – oder Ableitungen davon wie Klasse – wichtig seien, sondern vielmehr geschmackliche Vorlieben, Interessen, Favoriten, Gruppen, angenommene Einladungen, installierte Apps und andere Informationen, aus denen ein Online-Profil und sein Begleitgepäck besteht (vgl. Rogers 2009). Das ist es, was die Netzwerke fördern und womit sich der Markt füttern lässt. Ein Teufelskreis. Je öfter wir den »Post«- oder »Like«-Button betätigen, desto mehr Anregungen lässt uns der Markt über unsere FreundInnen zukommen. Während wir die Vorlieben und Vorurteile der anderen reproduzieren, verschwindet nach und nach die sogenannte Diversität, Polyphonie, Heterogenität des Internets. Ist es uns gestattet, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und uns für neue Freundschaften jenseits der empfohlenen und erwarteten zu öffnen?

Gegen die Gamifizierung

Die Verbindung zwischen Gamifizierung und Markt ist unbestritten. Es mag IdealistInnen geben, die der Ansicht sind, dass Spiele die Welt wirklich verändern können, doch zeigt die Realität, dass es sich bei der Gamifizierung um eine Strategie des Kapitalismus handelt, deren wahres Ziel es ist, Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu drängen, das sich mit Dienstleistungen oder Produkten verbinden lässt. Zwar hat sich die Gamifizierung noch lange nicht als effiziente Marktstrategie erwiesen, doch sollte erwähnt werden, dass sie wegen ihrer möglichen Auswirkungen auf soziale Beziehungen und ihres Anspruchs auf die Übernahme der Regie von Anfang an auf viel Kritik gestoßen ist. NutzerInnen, EntwicklerInnen, ProgrammiererInnen und ForscherInnen haben spielerische Taktiken und Praktiken entwickelt, um die Regeln der uns auferlegten spielerischen Dimension zu brechen.

Ein interessantes Beispiel hierfür ist die Geschichte von Friendster, auf die Danah Boyd verweist. Dabei geht es um »Fakesters«, falsche Profile, die von NutzerInnen angelegt wurden, um die Plattform in der populärsten Phase auszutricksen. Friendster untersagte seinen NutzerInnen, sich Profile von Personen anzuschauen, mit denen man über mehr als vier Ecken befreundet war (FreundInnen von FreundInnen von FreundInnen von FreundInnen). Die »Fakesters« waren eine Reaktion auf diese Restriktion. Dabei handelte es sich um Profile, die von NutzerInnen für SchauspielerInnen, Popstars, Ideen, Songs erfunden wurden und mit denen sich eine Menge Leute verlinken konnten, um sie als Knotenpunkte für weitere Zugriffsmöglichkeiten zu verwenden. Natürlich wurden die Konten irgendwann von Friendster gelöscht, aber es ging darum, dass ein Loch im System geschaffen wurde, und zwar erfolgreich und auf kollektiver Basis.

Im Falle von Facebook haben NutzerInnen von Anfang an mit »Tagging« und »Linking« gespielt, kleine Sabotageakte, die das System durcheinanderbringen. Irrationale, witzige, schräge Ideen und Aktionen wurden zu »Fun Pages«, denen es gelang, die Produktivitätskette zu durchbrechen, da sie für den Markt keinerlei Wert darstellten. So schreibt Sean Dockray in seinem »Suicide Facebook (Bomb) Manifesto«, dass wir das System, falls wir es wirklich bekämpfen wollen, in Daten ersticken sollten: Wir sollten »uns so viele Viren wie möglich einfangen, auf so viele ›Like‹-Buttons wie möglich klicken, so vielen Gruppen wie möglich beitreten, so viele Freundschaftsanfragen wie möglich senden. Wo immer auch sich die Möglichkeit der Aktion bietet, ergreift sie, und ergreift sie, ohne groß nachzudenken. Werdet zur Klickmaschine!« Wir sollten danach streben, im System »alles statt nichts« zu werden (vgl. Dockray 2010).

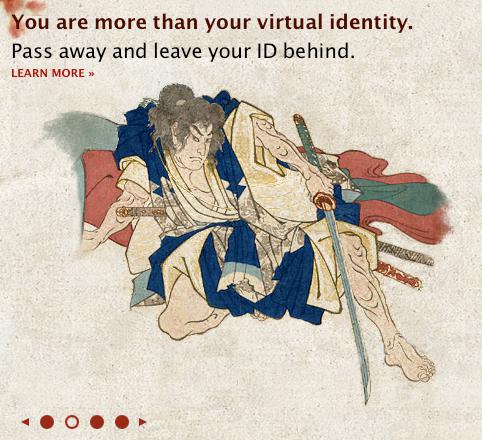

Dockrays Manifest folgte auf die »Web 2.0 Suicide Machine« des Moddr-Teams und das »Seppukoo« von Les Liens Invisibles, zwei Projekte, die zufälligerweise 2009 eine ähnliche Software entwickelt hatten. Mit dieser konnten NutzerInnen virtuell Selbstmord begehen und ein Benutzerkonto dauerhaft löschen, etwas, das in den meisten sozialen Netzwerken nicht erlaubt war. Zwar rät Dockray zur (Über-)Präsenz, wo diese Art von Software Abwesenheit propagiert, doch bleibt anzuerkennen, dass es sich sowohl bei »Seppukoo« als auch bei der »Web 2.0 Suicide Machine« um Projekte handelt, denen es mit Ironie und Spielwitz gelang, das Bewusstsein für die Einschränkungen von sozialen Netzwerken im Hinblick auf unsere Beziehungen und unsere Daten zu verbessern. Mittels der Mechanismen des Spiels parodierten sie die Mechanismen sozialer Netzwerk-Sites, indem sie beispielsweise Elemente wie eine Liste mit TopselbstmörderInnen präsentierten. Ein weiteres Projekt, das in diese Richtung geht und eigentlich als Spielmetapher für die sozialen Medien dienen könnte, ist »Folded In« des Personal-Cinema-Kollektivs. Auf der Grundlage der Videokriege, die sich NutzerInnen auf YouTube liefern, zeigte »Folded In« auf, welche Spielmechanismen von der beliebten Videoplattform verwendet werden und wie die NutzerInnen damit umgehen. Beim Navigieren und Spielen auf der Website wird einem bewusst, welche Wirkung Statistiken, Bewertungen, Tag-Clouds und Kommentare in einem wettbewerbsorientierten und stark besuchten Netzwerk wie YouTube haben.

Es gibt noch weitere interessante Projekte, in denen die Mechanismen von Netzwerken und deren Folgen für soziale Beziehungen untersucht werden. Dazu gehören beispielsweise »Add to friends« von Nicolas Frespech, wo NutzerInnen sich zu der bereits übertrieben hohen Anzahl von FreundInnen des Künstlers gesellen können, das »elfriendo«-Service von Govcom.org, der MySpace-Benutzerprofile zusammen mit Kompatibilitätstests und Geschmackseinstufungen generiert, oder »MyFrienemies« von Angie Waller sowie das »Hatebook« von Nils Andres, in denen aus der Hierarchie der Freundschaft eine Hierarchie des Hasses wird und aus der Politik der »Likes«, des Gefallens, eine Politik der »Dislikes«, des Nicht-leiden-Könnens.

Schlussgedanken

Die Gamifizierung sei eine »Parodie ihrer selbst«, eine »Feedbackschleife«, so die Spieledesignerin Dakota Reese Browne. Eine Art spielerischer Beigeschmack, der nicht wirklich notwendig ist und das menschliche Verhalten nicht wirklich ändern kann. Er kann lediglich bereits vorhandene Trends zugunsten des Markts verstärken (vgl. Brown 2011). Und eben das ist auch mit der Freundschaft passiert. Schon als Kind wollten wir immer beliebt sein und haben mit unseren Freunden und für sie gewetteifert. Dabei hatten wir aber nie das Gefühl, Belohnungen zu brauchen, um Freundschaften zu schließen. Wir brauchten nie wirklich Mittelsleute und externe Anreize für unsere sozialen Beziehungen. Die »Walled Gardens«, die eingezäunten Gärten, in denen unsere Freundschaften heute wachsen, schlagen nicht nur Profit aus unserem Freundschaftsverkehr, sie verändern auch langsam unsere Wahrnehmung von Freundschaft. Während wir uns mehr und mehr dem Geschmack unserer FreundInnen und nicht mehr unseren FreundInnen selbst zuwenden, werden Indikatoren für Gleichheit und Ähnlichkeit federführend. Innerhalb des »gamifizierten« Social Web wächst möglicherweise eine korrumpierte Form der Freundschaft heran. Wie Hardt und Negri schreiben, sind wir immer noch von der Liebe zum Gleichen und der Liebe zum Gleichwerden besessen, anstatt das »Anderssein« eines Freundes oder einer Freundin wertzuschätzen, das jenseits jeder Vermarktbarkeit liegt und die Möglichkeit neuer Gemeinsamkeiten eröffnet (vgl. Hardt & Negri 2010)

In seinem wunderschönen Werk »L’amico« beschreibt Giorgio Agamben Freundschaft als eine Nähe, die sich der Repräsentation und Konzeptualisierung widersetzt. Sie ist keine Eigenschaft, sondern existenziell und nicht kategorisch. Mit Verweis auf Aristoteles betont er die Teilung, den Akt des Teilens, nicht desselben Objekts, sondern des Lebens an sich (vgl. Agamben 2007). FreundInnen teilen die Erfahrung von Freundschaft, so der Philosoph. Und dies ist womöglich der Punkt, von dem aus wir neu starten können: eine Form des Teilens, die sich nicht »gamifizieren« oder kommodifizieren lässt und so auch nicht zum Objekt der Kontrolle werden kann.

Übersetzt von Anja Schulte

[b]Literatur:[/b]

Giorgio Agamben, L’amico. Rom 2007.

Mark Andrejevic, Social Networking Exploitation, in: Zizi Papacharissi (Hg.), A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites. New York 2010.

Danah Boyd, Friends, Friendsters and Top 8: Writing community into being on social networking sites (2006), www.danah.org/papers/FriendsFriendsterTop8.pdf

Dakota Reese Brown, The Current, and Unfortunate State of Gamification, in: How Stuff Works (2011), www.howstuffworks.com/framed.htm?parent=gamification.htm&url=http://dakotareese.com/2011/01/the-current-and-unfortunate-state-of-gamification/

Sean Dockray, Facebook Suicide (Bomb) Manifesto (2010), in: http://spd.e-rat.org/writing/facebook-suicide-bomb-manifesto.html

Michael Hardt & Antonio Negri, Common Wealth. Das Ende des Eigentums. Frankfurt am Main 2010.

Jane McGonigal, Reality Is Broken. Why games make us better and how they can change the world. London 2011.

Richard Rogers, Post-demographic Machines, in: Annet Dekker & Annette Wolfsberger (Hg.), Walled Gardens. Eidhoven 2009.

Sherry Turkle, Alone Together, Why we expect more from technology and less from each other. New York 2011.

Paolo Virno, Grammatik der Multitude. Berlin 2005.

Gabe Zichermann, How To Make Facebook, FedEx, And Amazon More Fun, in: http://techcrunch.com/2010/03/27/facebook-fedex-amazon-fun/

Erwähnte Projekte:

Web 2.0 Suicide Machine, http://suicidemachine.org/

Seppukoo, www.seppukoo.com/

Folded In, www.foldedin.net/

Add to friends, www.frespech.com/myspace/

Efriendo, www.elfriendo.com/

MyFrienemies, www.myfrienemies.com/

Hatebook, http://hatebook.org/

Der vorliegende Essay ist Teil eines Forschungsprojekts, das von der Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds – ESF) gemeinsam mit dem staatlichen griechischen Fonds im Rahmen des Programms »Allgemeine Bildung und lebenslanges Lernen« des Forschungsförderungsprogramms Heraklit II. finanziert wurde.